新着5キーワード

【リースバック(住宅)の注意点】

リースバックとは、自宅不動産を事業者に売却して即資金化しつつ、事業者から賃借契約することでそのまま住み続けられる仕組みです。生活環境を変えずに大きな資金を調達できる点や、相続トラブル対策になるなどメリットが多く語られますが、デメリットや注意点などの理解が疎かのままだと、数年後に「こんなはずではなかった」と後悔しかねません。しっかりと事前に仕組みやリスクを理解した上での利用検討が必要です。

国土交通省から「住宅のリースバックに関するガイドブック」も公開されています。

様々なデメリットはあるもののそれらが許容範囲でかつニーズにマッチしていれば十分ニーズに応える仕組みですが、それ以外の選択肢も含めて検討した上で実行することも重要です。

持ち家がある場合の選択肢としては以下の通り幅広い選択肢があります。

【持ち家の今後の選択肢】

・そのまま住む(リフォームで2世帯化なども)

・親族が住む

・貸して収益化

・建て替える(自宅・賃貸アパート/マンション・賃貸併用など)

・デベロッパーを活用(等価交換方式で新築最上階に住むなど)

・デベロッパーを活用(事業受託方式で活用丸投げなど)

・更地化して別用途で収益化(駐車場など)

・売却する(通常仲介売却:数ヶ月かかる場合も)

・業者買取を利用する(即資金化できるが安くなる)

・自宅を担保に資金調達(借金):不動産担保ローン

・自宅を担保に年金形式の資金調達:リバースモーゲージ

・空き家にして寝かせる

・リースバック

などなど様々。

重要な意思決定の場合、後悔しないためには幅広い選択肢から消去法での選択も有効です。その上のリースバック検討において、契約前に知っておきたいポイントは以下の通り。多くの注意点があるため特に重要な点に絞っていますので、検討時はより精査する必要があります。

(1)買取額が安い

周辺相場とくらべ数割低くなります。業者買取になる上さらに仕組みの利用手数料もかかるため仕方ない点はありますが、安いことを知っておくことが重要です。買取額は業者によって査定額が異なるため複数業者を比較検討することも重要です。

(2)家賃が高い

売却後賃借契約となりますが、周辺相場と比べかなり割高に設定されるのが一般的です。賃借契約は主に定期賃貸借契約となります(普通賃貸借契約の場合もあります)が、通常の定期契約の期間は2-3年、再契約不可なところを特約で継続可能とするため、契約内容を熟知することが重要です。再契約時の賃料交渉は難しい場合が多いため、周辺相場が下がってる場合さらに割高感が出ます。

リースバック利用後10年以上そのままの状況で住み続ける場合は、売却額を総賃料が上回るという状況にもなりうるため、売却額とともに賃料も合わせ総合的な判断が求められます。

(3)買い戻し価格が高い

リースバック契約の特約等で買い戻し可能となりますが、買い戻し額も高くなります。当初買い戻す予定であっても割高賃料支払いで資産は目減りするため追加投資が必要となります。結果そのまま退去せざるを得なくなる場合もありうるので注意が必要です。

(4)相続税が大幅増の場合も

財産のうち不動産分が現金に変わるため、その後対策しなければ状況により相続税が増加します。これは元々不動産(土地・建物)の評価額は現金に比べ低く設定され、また親族の相続など小規模宅地の特例という評価額大幅減もあり、これらの控除が消えてしまい相続税が上がるという仕組みです。リースバックによって調達した資金の使途によっては影響ない場合もありますが、結果大きく判断が分かれる点でもあります。

(5)相続人リスクが逆に上がる場合も

相続トラブルの最大の要因が不動産分割問題のためそのリスクを軽減することはできます。また所有権さえあれば相続人の了解も必要ありません。しかし前項目の相続を踏まえると子どもなど相続人が活用方法を考えている場合もあり「何で勝手に売ったの?」と逆にトラブルに発展することも十分あり得ます。このため事前に相続人への連絡や相談も重要です。

(6)倒産や転売リスク

業者が居住中に転売したり、倒産の可能性もあります。その場合は競売により第3者が取得することになり、新大家(所有者)との契約になります。原則当初の契約は維持されるものの考え方の違いからトラブルに発展する可能性もあります。業者の体力調査なども必要です。

このほか、様々な名目の手数料負担や、改修時の制約や費用負担、退去時の原状回復など様々な点でトラブルになる場合もあるため、すべては「契約内容」を十分吟味することが最重要となります。

リースバックの利用は、総合的な財産の観点からすると想像以上に減ります。しかし現生活を維持しつつまとまった資金が調達できるメリットもあります。相続トラブルの軽減につながるのであれば、トラブル発生時の様々な精神的・肉体的・金銭的負担を考慮すれば「お金には代えられないメリット」もあり得ます。ただメリットと感じるケースは実は限定的でもあるため、仕組みを理解した上でしっかりと将来に備えられればと思います。

【執筆:家宅整理士・宅建士・FP:小島孝治】

【自筆証書遺言書保管制度】

自筆の遺言書を法務局で保管してくれる制度のこと。2018年に国会に提出され同年7月6日に可決・成立、2020年7月10日に施行された。今までの方式に比べ初の仕組みや多くのメリットがあり状況によっては画期的な仕組みといえる。法務局で遺言書の成立要件を確認してもらえるほか、死亡届が提出されるのと連動して遺言書の存在を任意の相手に通知する仕組みなども盛り込まれている。手数料も3900円(印紙納付)と安価であり、閲覧は全国の対応法務局からモニター経由でできるなど取り回しもし易い。

ただ、制度の利用には事前予約をし、対応法務局(最寄りの法務局・出張所とは限らない)に出向く必要があり、また遺言書の成立要件のチェックは行ってもらえるが中身(内容)については関知されないため、遺言内容は自身で吟味する必要がある。

遺言書の形式には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」と大きく3種類あり、それぞれ状況に応じて使い分けることができる。もともと自筆証書遺言は、自身で手書き(一部財産目録等はワープロ出力が可能になった)した物を封筒等にいれ封印することで保管するのが一般的な方式。

すべて自身で管理できるため、更新や破棄なども自由に行える反面、遺言書としての形式(自筆・署名捺印・日付の明記など)を満たしていないと無効になる。遺族が遺言書を有効にするためには家庭裁判所で「検認」手続きを行う必要があるなど手間や時間もかかるのも特徴。また相続人の間で揉め事がある場合遺言書の有効性について争われたり、特定の相続人等が遺言書を発見しても都合が悪い場合に破棄してしまうなどの事態も起こりうるため、執筆後の管理についても細心の注意を払う必要があった。

これらに対して公正証書遺言は、成立時に公証役場で2名の証人とともに保管されるため遺言書の有効性について争いになることは少ないが、手間や費用がかかることなどから状況に応じた更新などがし辛いデメリットもあった。

このように、保管制度は自筆証書のメリットと公正証書のメリットを組み合わせ、それぞれのデメリットを軽減する仕組みとなっているため十分活用できる。法務局側がうたうメリットは以下の通り。

◆相続開始前

・遺言書の成立要件がチェックできる

・公式に法務局が保管するため遺言書の紛失亡失のおそれがない

・利害関係者による破棄隠匿改ざんを防げる

◆相続開始後

・家庭裁判所の検認が不要

・相続人が法務局で閲覧・証明書交付が受けられる

・任意の方に通知できる

・相続人の誰かが閲覧した際、他の相続人にも通知される

(2022/2,K)

【アポ電詐欺・強盗】

高齢者を狙った詐欺犯罪の手法。オレオレ詐欺の一種とされる場合もある。

アポはアポイントメントの略で事前連絡・予約的な意味合いとして使われているが、電話によって事前コンタクトすることで、その電話だけで完結させず、計画的に詐欺や強盗を行う巧妙な手口となっている。

通常「アポ」は「事前予約」等、今後の予定を決める意味で使われるが、「アポ電詐欺」の場合のアポは何かを予約するものではなく「事前準備」や「事前確認」的な意味で使われており、言葉からは想定しづらい内容であることもあり注意が必要だ。実際の犯罪において「アポ電詐欺」と「アポ電強盗」はそれぞれ以下のような手口となっている。

「アポ電詐欺」

初回の電話では、金銭要求などは一切せず、様々な理由をつけて電話番号の変更のみを通知して終える。このため詐欺に遭遇している認識がない場合が多い。そしてその数日後に改めて電話をかけ、相手が油断しているところで通常のオレオレ詐欺的な手口でお金を引き出す手法となっている。通常突然の電話で金銭を要求される事には警戒する被害者も、このように段階的にされることで警戒の心が緩む心理を利用した手口として、警戒が必要だ。

「アポ電強盗」

単純オレオレ詐欺では騙され難くなってきたため、手口がより巧妙化・凶悪化され、強盗や殺害事件にも発展してきている。

アポ電強盗は、最初の電話では身内の者や国税庁調査員、金融機関職員等を装い、自宅に現金等財産があるのかどうかの確認のみに留めるところが特徴的だ。こちらもアポ電詐欺同様にアポを取る訳ではないが、自宅に現金があることを確認するため、確認できれば夜中等に空き巣や強盗することでその資産を奪いにいくための事前確認となる。このため警視庁は統計上「犯行予兆電話」と呼んでいる。

高齢者は安心のため一部の現金をタンス預金をしている場合もあり、その金額を事前確認することで、確実に狙える金額を事前にメドがつけられるため、強盗犯に確認されてしまうため注意が必要だ。

アポ電強盗でのアポ電では、以下のようなことが確認される。

・高齢者の独居かどうか、また家族構成の確認

・家にどのくらいの現金があるか?いわゆるタンス貯金の有無

・在宅時間や外出時間など生活のパターンの把握

・その他資産状況

これらについて巧妙な話術で事前にさぐりを入れられる。

そして自宅に現金がある事を確認の上、それを狙い複数人で計画的犯行へと繋がっている。

通常オレオレ詐欺では、当日銀行等で引き出したあと外で受け渡したり、ATMなどから振り込ませる手口が多かったが、銀行営業時間も関係するためほとんどが日中(15時以前)だった。この場合は受け渡しさえ気をつければ防げ、また警察も対策の仕様があった。しかしアポ電強盗の場合は、自宅に現金があることさえ確認できれば、深夜など時間を選ばない。このため事前に不信感を持ったとしても、警察による対策も限定的にならざるを得ない。その盲点をついた悪質な犯罪と言える。

これらアポ電詐欺やアポ電強盗を防ぐためには、最初の電話に出ないか、出ても適切な対応をするしかない。そして絶対に「資産関連の情報を、かかってきた電話ではしない」を徹すること(名前と所属を聞いて掛け直す)や、少しでも不安があれば家族や親族、または警察(#9110)や消費者ホットライン(188)などに相談する癖をつけておきたい。

ほとんどの被害者は高齢者であり、固定電話しか通信手段がないことが原因の一つでもあるため、自身用のスマートフォンやSNSメッセンジャーサービスなどを併用し、常に親族に相談できる環境が重要だ。(2019/3,K)

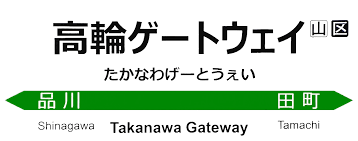

【高輪ゲートウェイ】

JR東日本が2020年に新設する駅名。田町駅と品川駅の間、東京都港区港南にある。

JR品川駅車両基地跡地の13ヘクタールを再開発した。東京オリンピック・パラリンピックに合わせ2020年に暫定開業予定。その後オフィスやホテルなどを含む商業施設を整備し2024年に街びらきをする予定。

駅舎デザインは国際的に著名な建築家隈研吾氏が担当し、日本の魅力を発信するため、折り紙をモチーフにした大屋根など「和」をイメージしている。

【不用品回収】

部屋の片付けや老前整理・生前整理・遺品整理等で、業者が家庭の不用品を回収するサービスのこと。「トラック詰め放題」などとうたい家庭に訪問し回収する方法が一般的。

この不用品回収業者についての被害が拡大しており、環境省や国民生活センターが「遺品整理や不用品回収をうたい無許可で廃棄物収集する業者」を利用しないように注意喚起している。理由としては、無許可業者が回収した廃棄物が不法投棄に繋がり、環境破壊や個人情報流出の問題が出ていることが大きい。家庭ゴミの回収は本来自治体の役割だが、期限が迫っていたり、自身で分別等が難しい場合は業者へ依頼することになる。本来業者が家庭ゴミを搬出する場合、各自治体による「一般廃棄物収集運搬許可」が必要。しかしほとんどの業者がこの許可を不所持なのが現状。中には「産業廃棄物収集運搬許可」を掲げている業者もあるが、家庭ゴミは産業廃棄物ではないため回収できない。このような事業者は違法と知って展開するため、不法投棄や不正・法外請求等トラブルが絶えず社会問題となっている。

もともと「不用品の回収」自体が違法な訳ではない。リサイクル可能な中古商品は、公安委員会による「古物商」の許可(さらに行商申請)があれば、買取・回収・搬出は可能。見た目が廃棄物であっても「ゴミではなくリサイクル品」と主張すれば、違法と断定する事ができないことも、法的な隙間をつく原因となっている。もちろんその回収した廃棄物を処分するには正式な手続きを踏み有料で処分しなければならないが、このような事情から不法投棄につながっている現実がある。

もっとも、多くのチラシ配布を含む業者は「不用品回収」をうたいつつ、注意書きとして小さく「リサイクル可能なものに限る」という一文を入れている場合も多い。依頼者が勘違いして実際に壊れた家具など、廃棄物もまとめて依頼してしまい、それをトラックに積み込んだ後に「ゴミ処理は別料金」と法外な料金請求という被害が多く報告されている。

これらを避けるためには、まず自治体に相談することで正規業者を紹介してもらえる場合もある。そもそも自治体自体がまとめて臨時回収してくれる場合もある。粗大ゴミ搬出を無償でサポートしてくれる自治体もある。特別な事情が無い場合は、このような自治体のサービスを活用することが、最も安く、安心に不用品・ゴミの処理を行うことができるので、まず確認しておきたい。自治体が受けられなく業者を利用しなければならない場合も、必ず事前に仕組みの説明と見積もりと追加料金がかからないかの確認、そして3社の相見積もりをとるなどすれば納得いく対応が得られる可能性が高まる。きちんと説明してくれるか、など対話を通じて信頼できる業者かどうかを見極めたい。(K)

過去の全キーワードを収録

アーカイブされたキーワードは、すべて総合辞書サイトJLogosへ収録しています。2000年8月より開始し、現在およそ5000語を収録しています。各キーワードはカテゴリごとに収録されているため、階層をたどりキーワードを見つけることができます。

JLogosの「時事用語のABC」は→こちら